Le samedi 10 janvier 1835, tôt le matin, la femme Lefèvre reçut la visite de Marie-Antoinette, la fille de la femme Henry. Sa mère, dit-elle, était malade. Comme elle était enceinte de sept mois, la voisine crut à un accouchement prématuré. Il n’en était rien. Arrivée sur les lieux, la femme Henry lui annonça tout à trac « que tout était perdu chez ses père et mère, qu’elle avait entendu crier à l’assassin, qu’elle croyait avoir entendu des coups de feu », mais que malade, terrifiée et seule – son mari était absent- , elle n’était pas intervenue. C’est l’adjoint au maire qui pénétra le premier dans la chambre de ses parents. Une vision d’horreur.

Trois corps sans vie, mutilés.

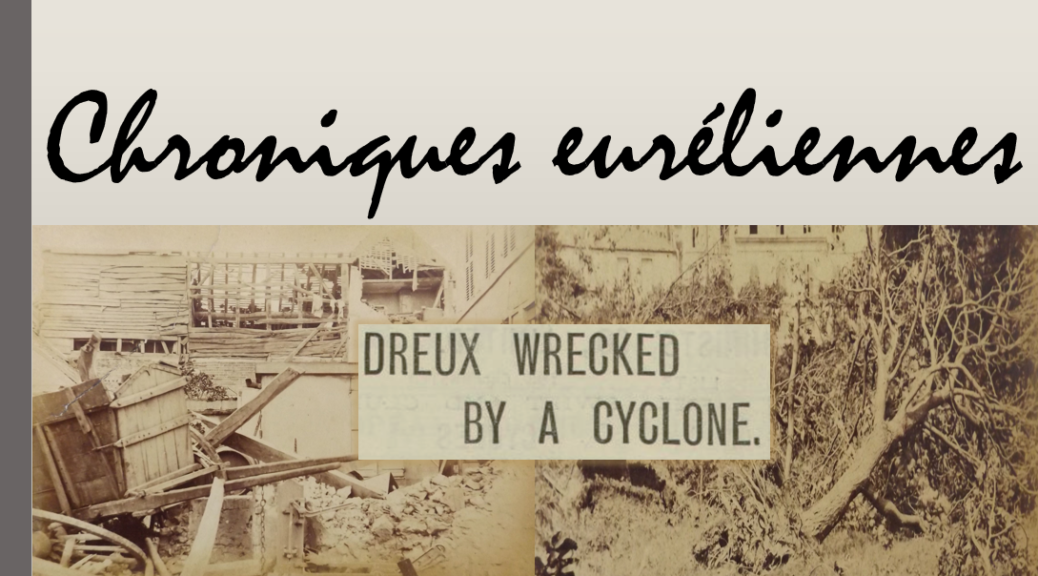

Dessin, L’Astrologue de la Beauce et du perche, 1893. Soixante après les faits, le dessin est conforme au dossier d’assises.

« Les deux époux étaient dans leur lit. La femme avait la figure, le col et la poitrine inondés de sang. Sa tête presque détachée du tronc était pendante. Deux chevrotines avaient traversé le corps. Celui de son mari indique qu’il avait rapidement succombé de coups de chevrotine tirés à bout portant et d’un grand clou enfoncé dans le crâne. Le corps du jeune Germond était étendu au milieu de la chambre baignant dans le sang. Le poêle brisé et renversé, les meubles épars, sa chevelure hérissée et la contraction de ses traits attestaient qu’il avait soutenu une lutte terrible[1] ». Une chambre contigüe avait été mise à sac.

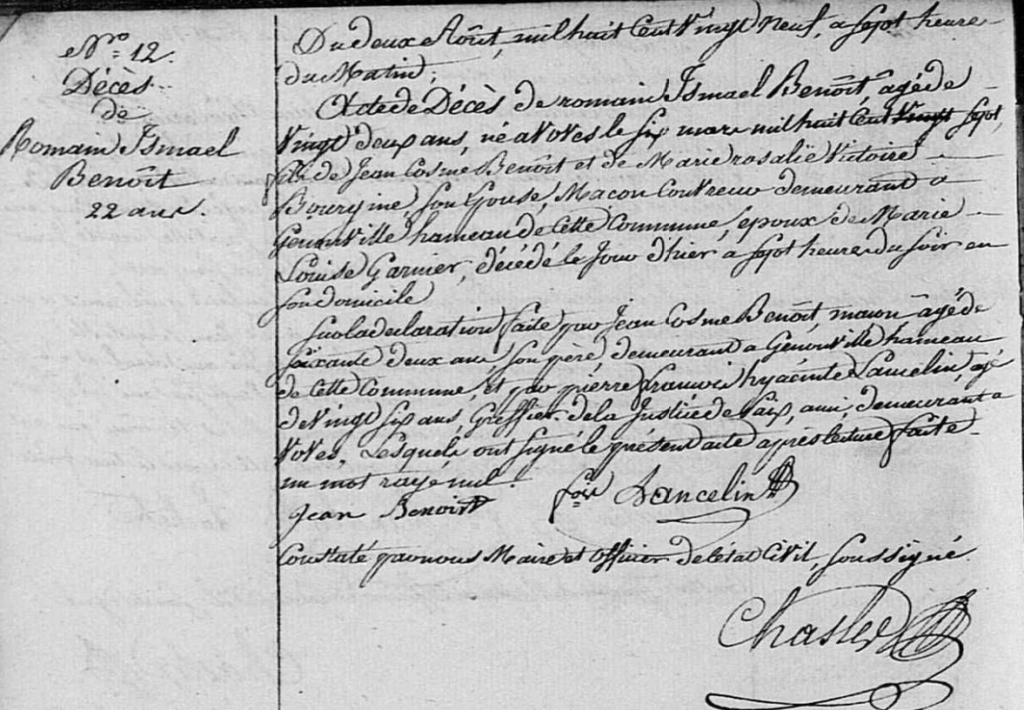

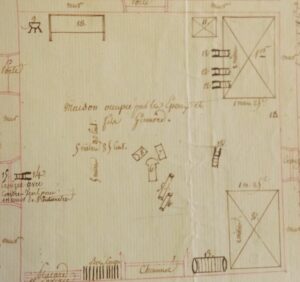

Plan de la chambre des Germond. 1 lit des époux Germond, 2 lit du fils Germond, 3 Quart à vinaigre, 4-5-6-7-8 Morceaux du poêle épars, 9 billot, 10 huche, 11 table, 12 chaises, 13 place de l’horloge, 14 chaise empreinte de sang. Archives départementales d’Eure-et-Loir, 2 U 229.

Double parricide, un fratricide

Les regards se portent très rapidement sur les époux Henry. Les accusent, non seulement un lourd passé fait de menaces, d’injures et de contentieux, mais aussi et surtout des éléments très concrets qui s’accumulent de jour en jour. Alibis peu crédibles, émotion surjouée et col de chemise taché de sang : le couple est mis en état d’arrestation dès le 10 janvier au soir. Le lendemain, les perquisitions sont accablantes. Des escarpins, une cravate, un étui à rasoir, une paire de bottes appartenant au jeune Germond et des vêtements rougis de sang sont retrouvés chez Henry ; une somme de 1 500 francs est mise à jour sous la paillasse de sa femme – que son père aurait dissimulée – ainsi qu’un mouchoir taché de sang – à cause, explique-t-elle, des sangsues qu’elle s’est appliquée sur ses genoux… Le couple est arrêté. Le 11 janvier, Henry s’évade dans des conditions rocambolesques.

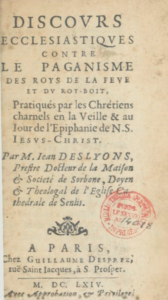

Extrait du témoignage du 30 janvier 1835, de la femme Pinceloup, une petite cousine d’Henry chez laquelle il se refugie après son évasion. Elle raconte son arrivée. Archives départementales d’Eure-et-Loir, 2 U 229.

Rattrapé le soir même, il passe aux aveux et désigne sa femme comme inspiratrice et complice du triple assassinat. Elle admet avoir assisté au massacre, mais contrainte et forcée sous les menaces de son mari armé.

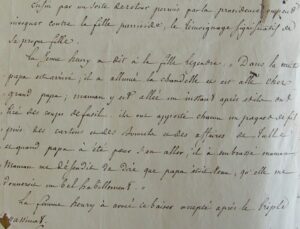

Quand la petite fille des parricides témoigne…

Une version qui s’écroule après les confidences de sa fille de neuf ans, Marie-Antoinette, faites à la femme Lefèvre, sa voisine : « Dans la nuit papa est arrivé, il a allumé la chandelle et est allé chez grand-papa. Maman y est allée et ils ont tiré des coups de fusil. Ils ont apporté des cartons, des affaires de tulle et des bonnets et quand papa a été pour s’en aller, il a embrassé maman. Maman me défendit de dire que papa était venu, qu’elle me donnerait un bel habillement. »

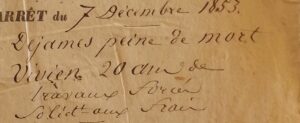

Extrait de l’acte d’accusation. Archives départementales d’Eure-et-Loir, 2 U 229.

Le procès des parricides

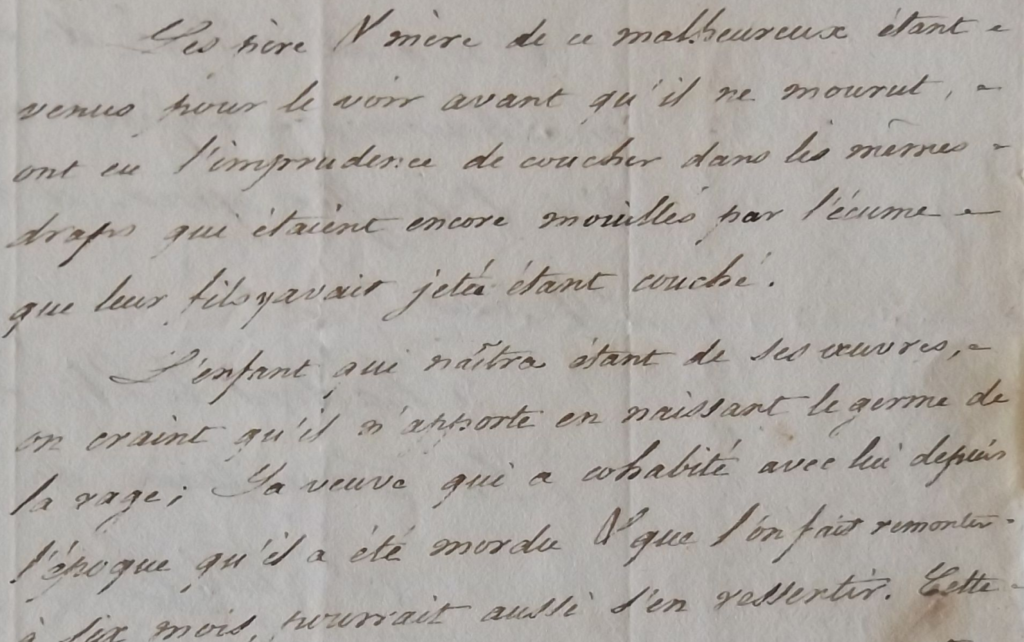

Le 20 et 21 juin, une foule énorme se presse aux abords de la petite salle du palais de justice de Chartres. Chacun veut apercevoir le couple maudit. Mais seules deux-cents personnes peuvent assister aux audiences. Henry apparait, abattu ; elle, impassible, assène qu’il a tout combiné. Le public observe qu’elle a perdu son ventre gros : le 19 mars, à la maison d’arrêt de Nogent-le-Rotrou, elle a accouché d’une fille prénommée Marie-Gertrude qu’Henry s’est refusé à reconnaître. Décidemment, le couple se déchire sur tout. Sans forcer, l’accusation établit la culpabilité des époux Germond ; la défense ploie sous un trop lourd fardeau, note Le Glaneur : « Il était facile de prévoir que tout le talent possible échouerait contre la fatale évidence ». Les époux Henry sont condamnés à mort.

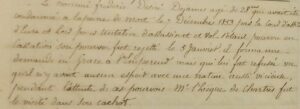

Première page du lourd dossier Henry-Germond. Archives départementales d’Eure-et-Loir, dossier 2 U 229.

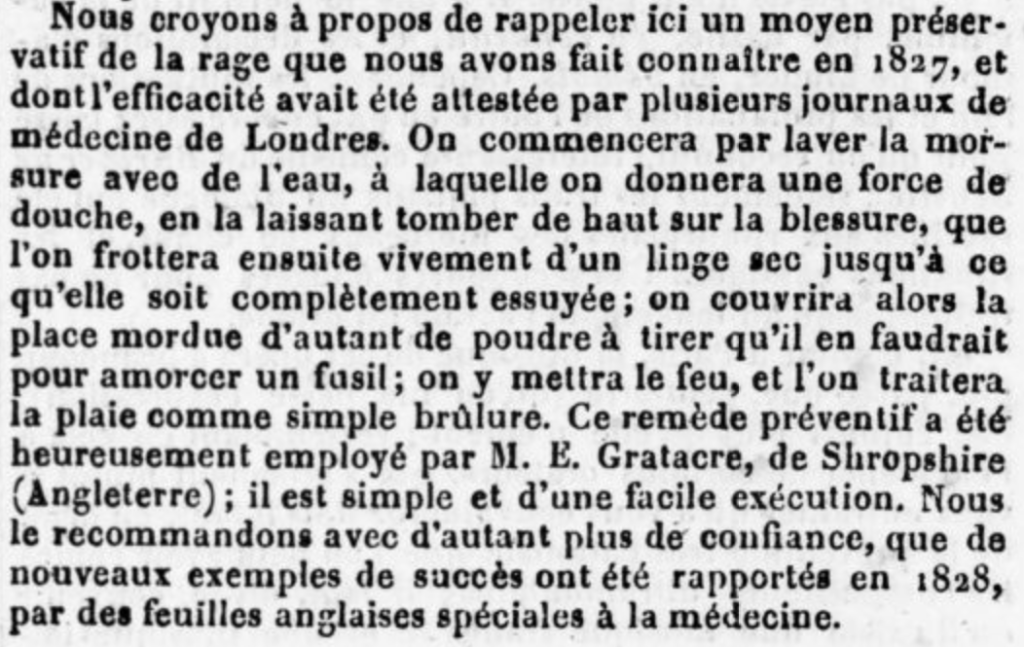

La peine de mort en débat, déjà.

Si la peine capitale réjouit la vox populi, elle révolte Le Glaneur, feuille d’inspiration libérale, qui s’inscrit dans le courant abolitioniste porté par Victor Hugo depuis la publication de la préface argumentée des « Derniers jours d’un condamné » en 1832. « Les époux Henry, écrit le journal, sont condamnés au supplice des parricides. Ainsi cet horrible drame n’est pas encore fini. Il reste encore une scène de sang à remplir. Il faut, pour que l’extermination de la famille Germond soit presque complète, que le bourreau y mette la main. Le premier drame aura eu lieu la nuit, le second sera donné en plein jour à la société qui le réclame. »

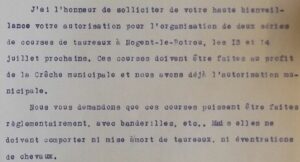

À gauche, lettre signée, « un colporteur du département ». archives départementales d’Eure-et-Loir, 2 U 229. Il défend la peine de mort. À droite, extrait du livre de Victor Hugo, « Les derniers jours d’un condamné ».

La parricide demande la grâce royale

Le 26 juin, dans une lettre, Marie Germond implore le roi de lui accorder la grâce, invoquant les retombées infamantes de sa condamnation sur ses deux filles. « Mes pauvres enfants ne sont-ils pas déjà assez malheureux, privés de la succession de leurs aïeux, comme succédant à une mère indigne par la loi, faudra-t-il encore que le sang de leur mère rejaillisse sur eux[2] ? » Cet extrait informe, en passant, que les parricides étaient frappés de la mort civile : les liens sont légalement rompus entre le coupable et sa famille. Par voie de conséquence, les enfants sont privés de la succession du père ou de la mère ou de deux comme dans le cas du double parricide de Saint-Eliph.

L’attente de l’exécution

Comme la demande de grâce est sans effet et que le pourvoi en Cassation est rejeté le 16 juillet, l’exécution ne saurait tarder. Mais sa date n’étant pas annoncée, chaque samedi, se désole Le Glaneur, « on voir accourir à Chartres une partie de la population des communes environnantes de quatre à cinq lieues à la ronde. Ces amateurs de spectacle de la guillotine se composent essentiellement de femmes et de jeunes filles. Il est désolant pour l’humanité de voir qu’un sexe, en qui il ne devrait exister que des passions douces, ait une si ardente soif de voir couler le sang humain[3]. »

La Place du marché aux vaches au début du XXe siècle, lieu d’exécution jusqu’en 1845. Ensuite, la guillotine quitte le centre-ville pour migrer en périphérie, Place Morard.

Enfin, l’exécution est fixée dans la matinée du 12 septembre. « Les deux victimes, écrit Le Glaneur sont conduites, en charrette de la prison sur la place du marché-aux-Vaches[4]. La gendarmerie les escorte ; une partie de la garnison est stationnée sur leur passage et aux alentours du lieu du supplice ». Dans cet extrait du Glaneur, le lecteur aura noté que les époux Henry, parce qu’ils sont condamnés à avoir le cou tranché, accèdent au statut de « victime ». Spectacle, écrivait le même journal : si depuis la réforme de 1832, les parricides n’ont plus le poignet droit tranché à la hachette avant l’exécution, leur mise à mort est encore précédée d’une mise en scène particulière prévue par le code pénal.

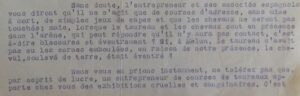

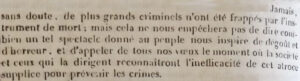

Extrait du journal Le Glaneur, 15 septembre 1835. Il exprime, une nouvelle fois, son horreur du châtiment suprême et son « inefficacité », argument repris…en 1981 par Robert Badinter.

Mise en scène du « spectacle » et imprévu

Six mille personnes sont au rendez-vous, venues de Chartres et de ses alentours. Pour rappel, la ville, en 1836, compte moins de quinze mille habitants. Accompagnés par deux prêtres, les époux Henry, en chemise, nu-pieds et la tête couverte d’un voile, parviennent à deux pas des bois de justice où les attendent deux chaises. Là, Une dernière épreuve les attend : la lecture du long arrêt de condamnation faite par un huissier.

La femme Henry avant l’exécution, tête haute. Elle a les pieds nus, infamie réservée au parricide. En arrière-plan, son mari, tête baissée. Les deux écoutent les derniers secours des prêtres. L’Astrologue de la Beauce et du Perche, 1893

Un imprévu – à la fois coup de théâtre et geste de rédemption – vient clore le « spectacle » : « Les paroles des prêtres amenèrent une réconciliation entre ces deux malheureux qui se reprochaient mutuellement leur mort. Ils s’embrassèrent. » Baiser de la mort. Henry entendit le bruit sec de la lame. La tête de son épouse fut la première à rouler dans le panier. Elle fut la dernière femme à subir la peine capitale en Eure-et-Loir[5].

Notes

[1] Extrait de l’acte d’accusation.

[2] Archives nationales, BB/24/2007. DOS 3143/S9. Cité par Sylvie Lapalus, la mort du vieux, Taillandier, 2004, p 279-280.

[3] Même réflexion, en 1854, du notable chartrain Lecocq pour l’exécution de Dejames.

[4] Située entre l’actuelle place des Epars et celle de la République.

[5] Près de vingt femmes furent guillotinées en France de 1835 à 1845, souvent pour des parricides ou pour l’assassinat de leur mari. La dernière femme exécutée en France fut Germaine Leloy-Godefroy en 1949.