En une du Figaro le 1er février 1907, Proust confesse son appétence pour la lecture du fait divers, ainsi défini : « Acte abominable et voluptueux […] grâce auquel tous les malheurs de l’univers pendant les dernières vingt-quatre heures, les batailles, les crimes, les grèves, les banqueroutes, les incendies, les empoisonnements, les suicides, les divorces [sont] transmués pour notre usage personnel en un régal matinal ». Les « années Proust » sont contemporaines du développement prodigieux de la presse et de la colonisation du fait divers à la une des quotidiens. Alors, comment le fait divers s’inscrit-il dans la vie de Marcel Proust et dans son œuvre ?

À Illiers, faits divers pendant les années « Proust »

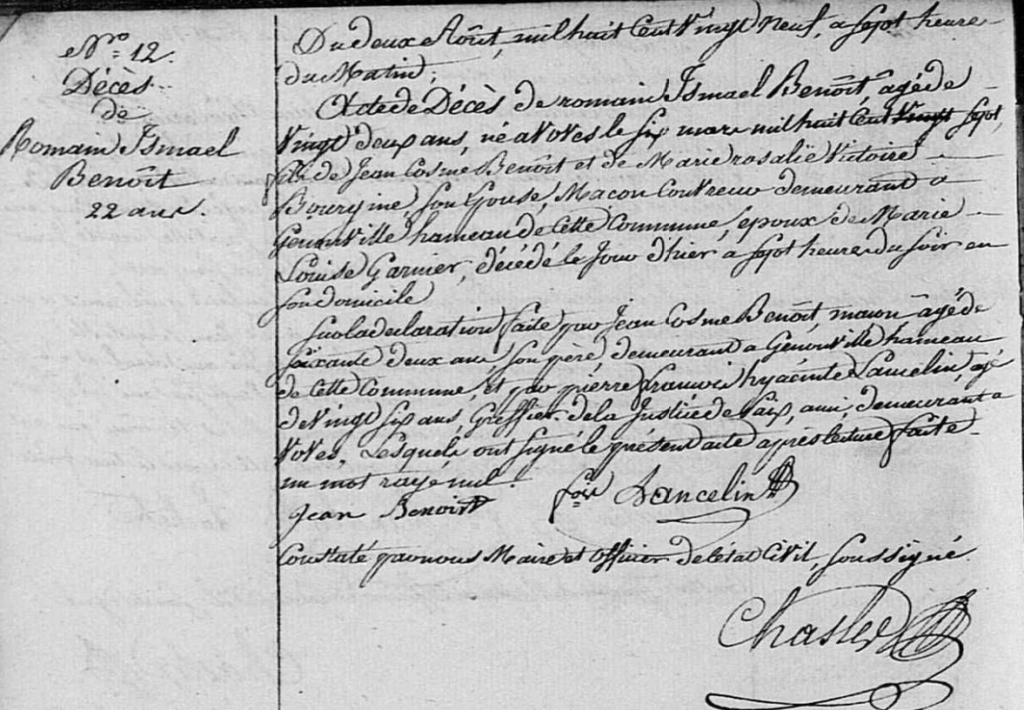

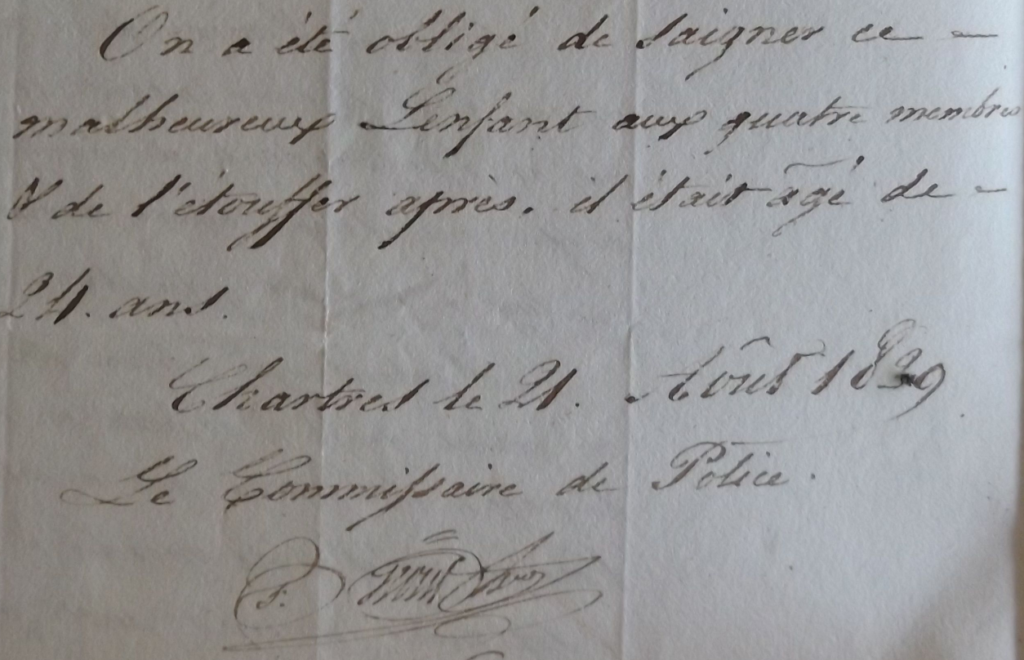

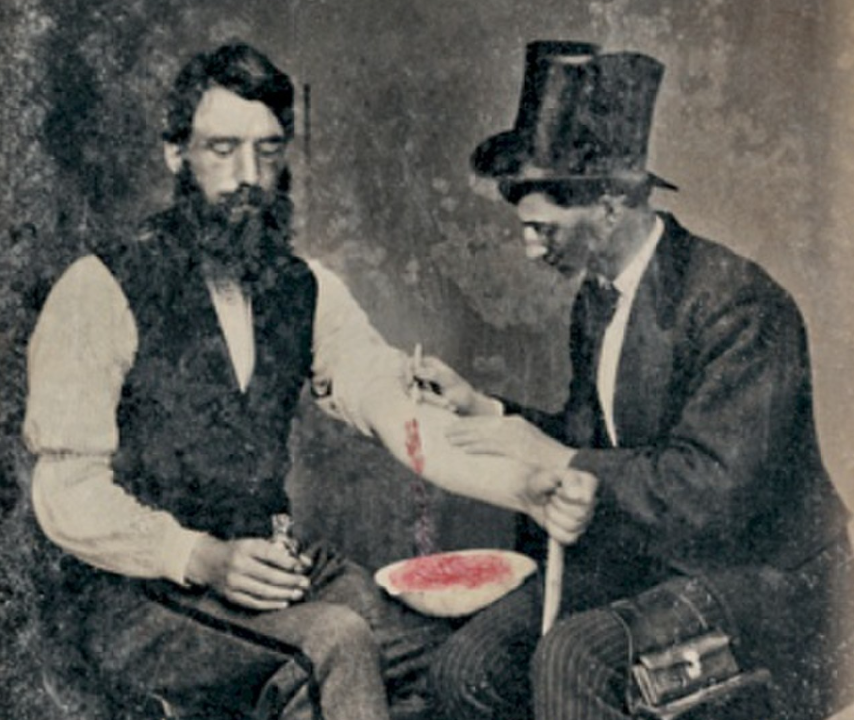

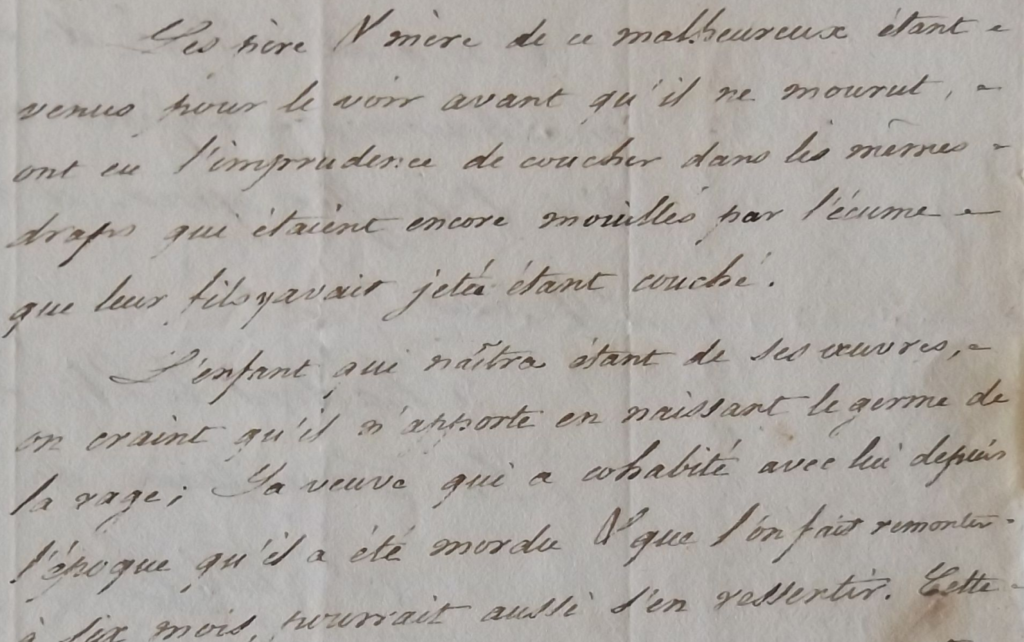

De 6 à 9 ans, Marcel Proust vint en vacances à Illiers entre 1877 à 1880 chez l’oncle et la tante Amiot. Durant ces années, une multitude de faits divers émaillent la vie de la bourgade. Consignés dans les registres de la justice de paix, ils concernent aussi bien impayés, litiges entre propriétaires et injures[1]. Revue d’amabilités conservées au Archives départementales d’Eure-et-Loir ( série 4 U 15/55).

Ci-dessus, à gauche, la gare d’Illiers ; à droite, la place du marché à quelques pas de la maison Amiot ; au centre, vers 1877, Marcel Proust et Robert, son frère aîné, portrait de Modeste Chambay, photographe au Grand-Hôtel, Paris. DR.

Impayés…

Le vétérinaire Pinguet refuse de payer les 126 francs d’une machine à coudre acquise en 1875 par correspondance auprès d’un marchand parisien. C’est que, argue-t-il, la machine ne « correspond pas au modèle présenté par le journal ». Le 30 aout 1878, le juge de paix ne peut encore statuer sur cette chicane… 26 avril 1880, autre affaire qui traîne. Un litige oppose Labiche-Lefèvre, marchand de vin en gros à un tonnelier. Si le second reconnait être débiteur de 112 francs, il fait valoir qu’il n’a pas été payé par le premier de la location de fûts et de barils.

et injures

Le 24 aout 1877, la femme Cajet est condamnée à à cinq francs d’amende pour voir dit à sa voisine Thibault qu’elle était une G…, une P…, une S…., qu’elle pouvait aller retrouver ses maquereaux et qu’elle était une selle à tout cheval… ». Le 27 décembre 1878, Vincent Napoléon écope de 25 francs d’amende pour avoir traité Billard – devant témoins – de « voleur, canaille, crapule avant de lui « cracher à la figure » et de lui « mettre le poing sous le menton ».

Illustrations du chartrain Auguste Hoyau, extraites de l’almanach Le Messager de la Beauce et du Perche. De gauche à droite, année 1863, 1894 et 1855. Rumeurs, coups et larmes : affaires de village.

Aucun fait divers d’Illiers dans l’œuvre proustienne

De 1877 à 1880, aucun litige de la justice de paix d’Illiers ne concerne la famille de Marcel Proust. Et surtout, pas un de ces faits divers n’apparait dans son œuvre[1]. Excepté les domestiques, son monde n’est pas celui des petites affaires des petites gens, mais celui des mondains où, dans les ors des salons, hommes et femmes se livrent aux subtilités de l’esprit, s’abandonnent aux méandres de l’âme et dépensent sans compter.

Affaire Dreyfus, homosexualité, duel et escroquerie dans l’œuvre Proustienne

Affaire Dreyfus

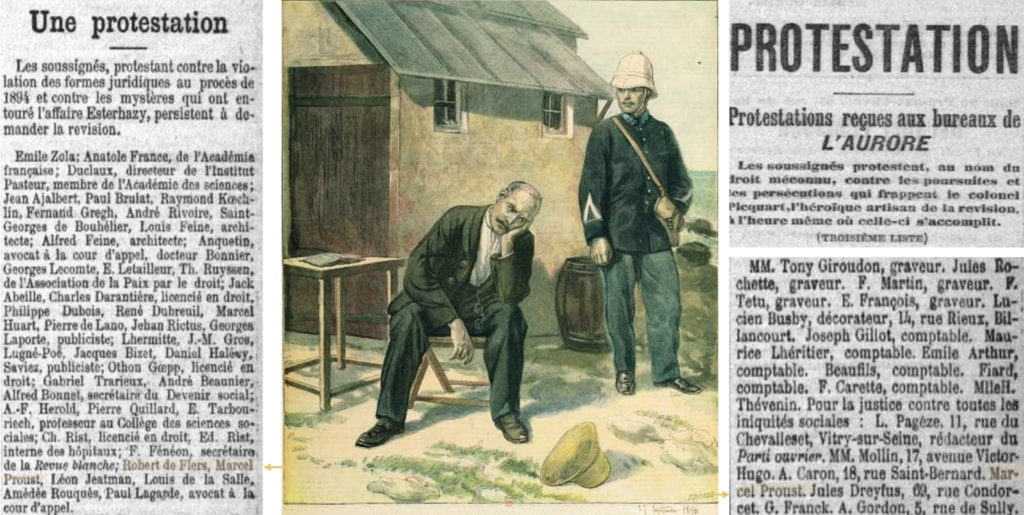

Pour autant, À la recherche du temps perdu n’est pas exempte de faits divers. Les romans sont jalonnés de références au premier d’entre eux : l’affaire Dreyfus[1]. Même si elle n’est ni relatée, ni expliquée, les personnages s’en entretiennent lors de discrets apartés. Swann, tout comme le narrateur et Marcel Proust lui-même, sont dreyfusards tandis que Charlus, le duc de Guermantes et le père du narrateur passent pour être dans le camp opposé[2]. Les pétitions signées par Marcel Proust et son frère en faveur du capitaine suscitèrent la réprobation paternelle.

Homosexualité

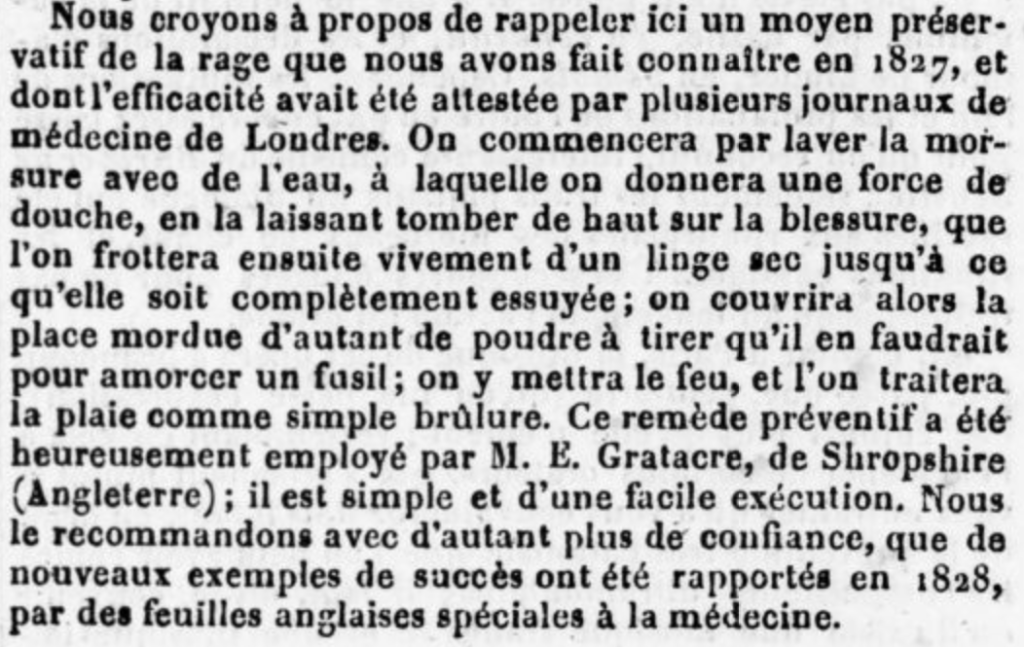

Traversée par la question de l’homosexualité – on dit alors « inversion » – l’œuvre de Proust évoque deux faits divers qui lui sont liés, notamment dans Sodome et Gomorrhe. Dans le prologue, Oscar Wilde est présenté comme une victime. Arrêté le 6 avril 1895, il est condamné à deux ans de travaux forcés. Puis, dans le même roman, Proust fait allusion à l’affaire Eulenbourg qui de 1907 à 1909 éclaboussa l’Empire allemand : des proches de Guillaume II avaient été accusés par la presse d’être des sodomites[1].

Duel

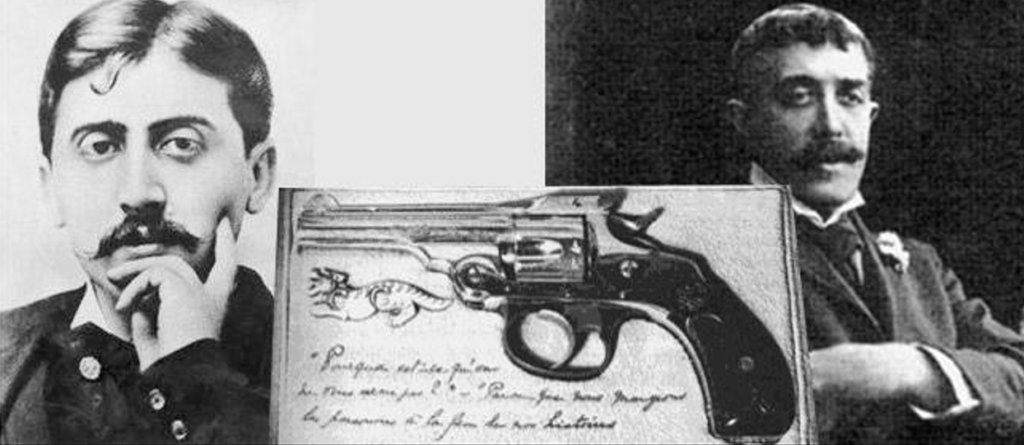

Les injures ne sont pas les mêmes que sur la place du marché d’Illiers… autre milieu, autres mœurs : pour avoir moqué dans le Journal du 3 février 1897 le « style précieux et prétentieux » de son premier livre Les Plaisirs et les Jours, Jean Lorrain avait été invité par Marcel Proust à se battre en duel au pistolet… C’était dans les bois de Meudon le 6 février 1897. Le jeune écrivain était à l’origine d’un fait divers…. Le lendemain, Le siècle fit état du duel : « Deux balles ont été échangées, sans résultat ». Dans son œuvre, Proust évoque à plusieurs reprises des duels auquel son « narrateur » aurait participé.

Escroquerie

Enfin, s’inspirant de l’escroc Lemoine, Proust s’essaya au pastiche à la manière de Balzac, Flaubert, Sainte-Beuve, Henri de Régnier, Journal des Goncourt, Michelet, Emile Faguet, Ernest Renan, Saint-Simon. Lemoine avait en 1906 soutiré 1, 6 millions de francs la société De Beers, prétendant qu’il avait trouvé le secret pour fabriquer des diamants[1]….

Deux faits divers essentiels à la genèse de l’œuvre de Proust

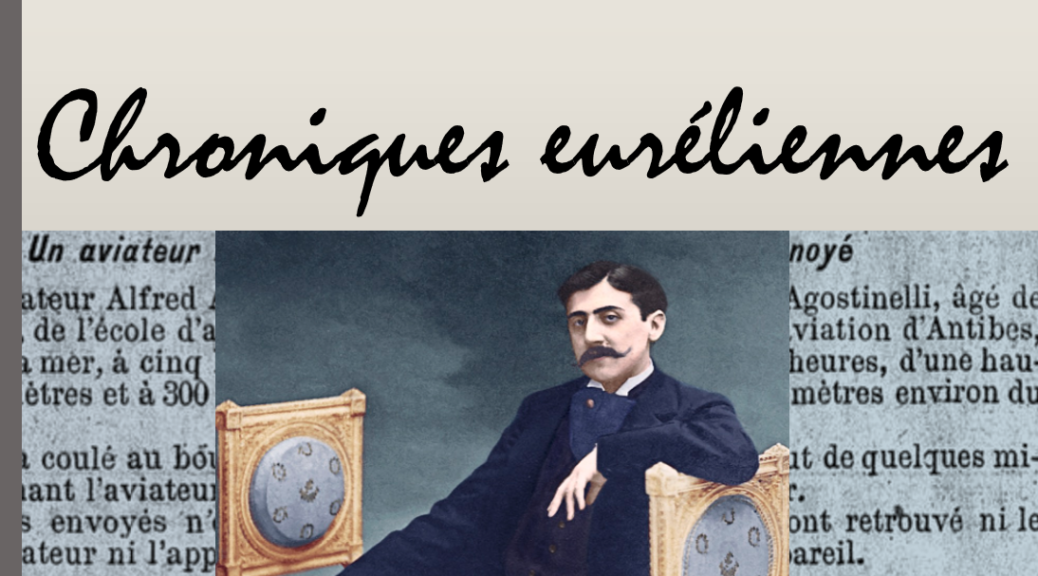

Mort du secrétaire bien aimé

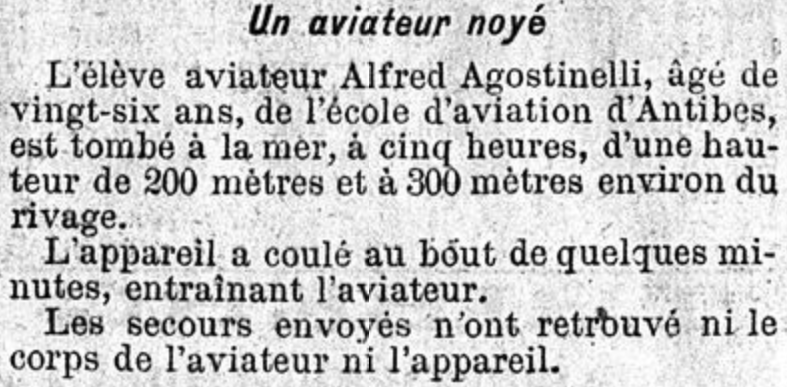

En définitive, des faits divers, Proust dit peu dans ses romans. Cependant, certains ont joué un grand rôle dans son œuvre parce qu’ils furent au cœur de sa vie. Alfred Agostinelli, son grand amour, périt en mer Méditerranée dans un accident d’avion en mai 1913. Il lui aurait inspiré le personnage d’Albertine, figure majeure d’À la recherche du temps perdu[1]. Jeune fille raffinée, elle ne dédaigne par l’argot ; attirée par les hommes, mais sensible aussi aux jeux saphiques, elle cultive l’ambiguïté.

Le matricide Van Blarenberghe

Mais plus que tout, l’assassinat de Mme Van Blarenberghe par son fils le 24 janvier 1907 agit comme un élément déclencheur dans la genèse même du projet littéraire. Proust qui connaissait le meurtrier, administrateur de société de chemin de fer, s’apprêtait d’ailleurs à lui envoyer un courrier. C’est en ouvrant les pages du Figaro qu’il apprit le drame. Le 1er février 1907, il publie en une sur quatre colonnes un article très personnel sur ce matricide.

Comme ce matricide marquait la sortie du deuil de sa propre mère, décédé en 1905, Proust ressent, selon son biographe Jean-Yves Tadié, une « renaissance de la littérature ». Peu après l’assassinat, dans sa chambre capitonné de liège du boulevard Haussmann, il esquisse les premiers pas d’À la recherche du temps perdu et, par le jeu des impressions et du souvenir, fait retour à Illiers, bientôt Combray.

- Notes

[1] A ce sujet, Un amour de Proust, Jean Michel Quaranta. Selon cet auteur, la disparition d’Agostinelli entraine un nouvel essor dans l’œuvre.

[1] L’affaire Lemoine, Folio, 128 pages. 2 euros.

[1] Comme en Angleterre, l’homosexualité masculine était punie par le code pénal. Ce qui n’était pas le cas en France même si ces penchants « contre-nature » étaient réprouvés. Ces notations reflètent l’intérêt que Proust portait à « ce procès d’homosexualité » explique Kazuyoshi Yoshikawa.

[1] 256 fois au total

[2] Marcel et Robert Dreyfus, ont signé une pétition dans le journal l’Aurore pour la défense de Dreyfus. Proust fréquente le salon dreyfusard de Mme Kraus, mère de son ami Jacques Bizet

[1] 256 fois au total

[2] Marcel et Robert Dreyfus, ont signé une pétition dans le journal l’Aurore pour la défense de Dreyfus. Proust fréquente le salon dreyfusard de Mme Kraus, mère de son ami Jacques Bizet

[1] Au contraire de Maupassant, Balzac ou Zola qui s’inspirèrent souvent de faits divers.