Article de René L’hôte, membre de la Société de généalogie et d’histoire de Cloyes et du Pays Dunois. Recherches iconographiques, René L’hôte et Alain Denizet.

Les panoramas eurent un succès prodigieux au XIXe siècle. Pour créer ce théâtre de l’illusion, « un vaste tableau circulaire était placé autour d’une rotonde, de façon que le spectateur voit les objets représentés comme si, placé sur une hauteur, il découvrait tout l’horizon environnant » [Pierre Larousse]. L’image échappait aux livres, aux musées et devenait pour la première fois un spectacle. Cette révolution du regard est due – en partie – à un Dunois, Pierre Prévost.

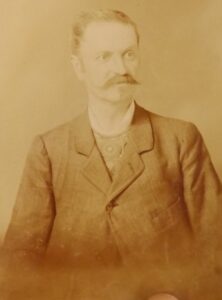

Pierre Prévost, une famille « ordinaire »

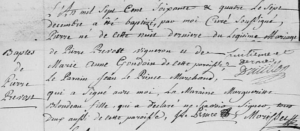

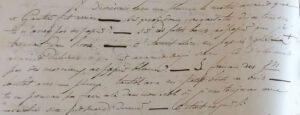

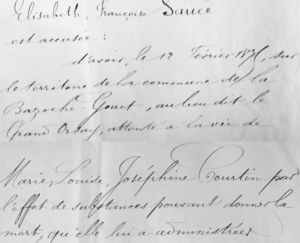

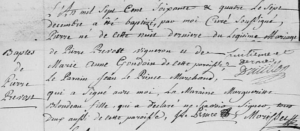

Marie-Anne Gondouin est l’épouse de Pierre Prévost, issu d’une famille de vignerons. Elle accouche le 7 décembre 1764, à Montigny-le-Gannelon d’un fils, prénommé Pierre, comme son père et son grand-père ; un frère lui aussi appelé Pierre n’avait vécu qu’à peine huit mois. Son parrain est marchand et sa marraine ne sait pas signer.

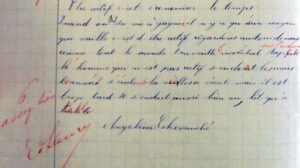

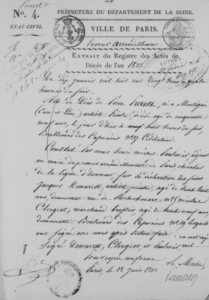

Acte de naissance de Pierre Prévost, 7 décembre 1764. Archives d’Eure-et-Loir, 3 E 262/001 vue 243.

Malgré un environnement quelque peu défavorable, le petit Pierre va à l’école à Cloyes, il n’y a en effet pas de maître d’école à Montigny. Aussi en compagnie de Pierre-Joseph Louvancour son ami du même âge, traversent-ils le Loir à gué, jusqu’au bourg voisin. Très jeune, il montre des dons pour le dessin et la peinture et déjà « sans maitre et avec ses seules inspirations, il arrive à imiter la nature et à dessiner de jolies vues[1] ». Mais un jour, le hasard et la chance vont changer son destin : un peintre, un certain Moreth, qui ne laissera pas son nom dans le panthéon des artistes, invité du seigneur local, Pierre-Marie Thiroux d’Ouarville, est en train de croquer la Porte Roland, un vestige historique de Montigny-le-Gannelon.

Porte Roland, Montigny-le-Gannelon. Carte postale. Coll. particulière.

Pierre Prévost, le Dunois à l’assaut de la capitale

Le père hésite, puis interrompt l’artiste et lui vante les qualités de son fils. Moreth lui conseille alors de lui envoyer son enfant à Paris. Chose immédiatement faite, le jeune Pierre est alors présenté à un autre peintre, nettement plus reconnu pour ses paysages, Pierre-Henri de Valenciennes. Mais la Révolution freine les succès de l’élève qui gagne sa vie comme peintre décorateur à Paris, principalement dans les décors de théâtre[2].

Suivant les conseils de son maître, Pierre Prévost commence à exposer des paysages au soleil couchant au salon de 1796, puis en 1798 et 1799 ce jusqu’en 1824. Il serait peut-être resté un peintre aux succès modestes si le hasard n’était pas à nouveau intervenu, en le mêlant à l’aventure des panoramas. Si le peintre anglais Robert Barker en inventa le principe et le nom et s’en assura la propriété par un brevet pris à Londres en 1796, c’est l’américain Fulton, le célèbre ingénieur-mécanicien, mais aussi peintre, qui importe en France le panorama et prend un brevet d’invention et de perfectionnement daté du 6 floréal an VII.

Rotonde de Robert Fulton, Brevet d’invention 1799 © Archives INPI. https/ www.mucem.orgprogrammeexposition-et-temps-fortsjaime-les-panoramas

« Vue de Paris », le premier panorama du Dunois Pierre Prévost

Ne pouvant pas réaliser tout seul ce gigantesque travail, Fulton s’adresse au peintre Denis Fontaine pour réaliser une Vue de Paris, prise de la plate-forme supérieure du pavillon des Tuileries ; ce dernier demande alors à Pierre Prévost et à Constant Bourgeois de participer à l’élaboration de ce panorama. Exposé à son achèvement dans une rotonde construite à cet effet à Paris, il connait un très grand succès. Le deuxième panorama est la vue de Toulon, prise du haut du fort Lamalque, en 1793, au moment où les Anglais, obligés d’abandonner cette place, incendient la flotte et le port. Prévost, le natif de Montigny, et Bourgeois peignent ce panorama, qui semble avoir été jugé supérieur à celui de Paris[3].

Panorama de Paris vu du Pavillon de Flore, vers 1812. https://www.latribunedelart.com/

Prévost a peint, avec Bouron, Daguerre[4], Jean Prévost – son frère – , Léon Cochereau, son neveu et Roumy, 15 panoramas : Paris (vue prise des Tuileries), Tilsitt (entrevue des deux empereurs), Bataille de Wagram, Toulon (pris du Fort Lamalque), Lyon, Paris (vue prise du pavillon de Flore), Rome, Naples, Amsterdam, Boulogne (avec la flottille des bateaux plats avec lesquels Napoléon projetait de faire une descente en Angleterre…), Anvers, Vienne et les bords du Danube, Calais ou le débarquement de Louis XVIII, Jérusalem et Athènes[5].

Détail du panorama de Paris ( le pont à la droite de l’image précédente)

Napoléon, David et Chateaubriand, admiratifs…

Les panoramas avaient alors une renommée européenne. Jean Prévost dans sa Notice historique sur Montigny-le-Gannelon cite les commentaires élogieux de visiteurs célèbres. « L’Empereur, qui n’était pas facile à impressionner, était dans l’admiration en contemplant celui de Tilsitt. Dans son étonnement, il disait à son entourage : » il y a plus d’une portée de canon d’où je suis à l’horizon ! » Cela ne paraîtra pas étrange aux personnes qui ont vu les panoramas peints par Prévost qui, entendant au plus haut degré la perspective aérienne, mélangeait ses couleurs de manière à produire des effets de lointains surprenants. » Le peintre David, venu au panorama avec plusieurs de ses élèves, leur avait dit : « Messieurs, c’est ici qu’il faut venir faire des études d’après nature : il est inutile de sortir de Paris pour cela. » Jusqu’à Chateaubriand qui s’exclame, enthousiaste « On a vu à Paris les panoramas de Jérusalem et d’Athènes, l’illusion est complète : je reconnus au premier coup d’œil les monuments et les lieux […] Jamais voyageur ne fut mis à si rude épreuve. Je ne pouvais pas m’attendre qu’on transportât Jérusalem et Athènes à Paris. »

Réaliser un panorama : comment ?

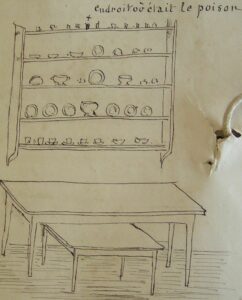

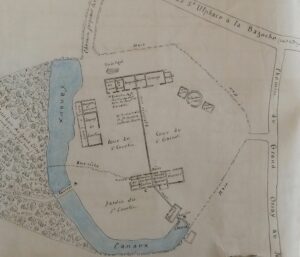

Pour réaliser ses panoramas, Pierre Prévost procède en deux étapes. Tout d’abord, il se rend sur place, et choisit un lieu élevé, une tour ou un édifice dominant la ville ou le site à reproduire. Puis, il représente la scène sur 360° en composant un canevas de compartiments qu’il déplace au fur et à mesure, maintenant l’horizontalité avec un niveau d’eau. Par exemple, le Panorama de Constantinople ainsi préparé du haut de la Tour de Galata a été ensuite peint à Paris par ses soins. C’est une peinture de 8,56 m de long sur 68 cm de haut réalisée à partir de trente-deux compartiments relevés et dessinés dans la capitale ottomane[6].

Quatre des trente-deux compartiments dessinés à Constantinople. Ils furent ensuite repris et peints sur toile à Paris. Détail, 1818. Inventaire Musée du Louvre.

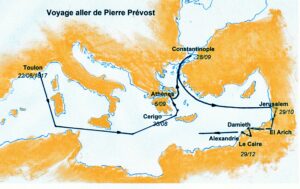

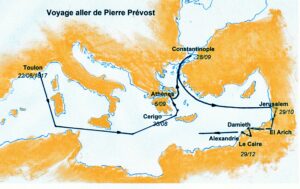

Pour les besoins de ses panoramas, le Dunois Pierre Prévost a donc entrepris plusieurs voyages en France et en Europe, à Amsterdam (1803), Boulogne (août 1805), à Tilsitt et Saint-Pétersbourg (octobre 1807), Vienne en Autriche (1809), Anvers (1811), Calais (1814), Londres (1816). Son frère Jean séjourne lui aussi en Russie, à Saint-Pétersbourg et Moscou, où il espère vendre un panorama, probablement celui de Paris[7]. En 1817, le directeur général des Musées royaux, Auguste de Forbin, organise une expédition en Orient. Pierre Prévost réussit à y être admis avec son neveu, Matthieu « Léon » Cochereau qui, malheureusement décède au cours de ce périple. Partis de Toulon le 22 août 1817, ils arrivent à Athènes un mois plus tard, puis gagnent Constantinople, la Palestine, Saint-Jean d’Acre, Jaffa et Jérusalem.

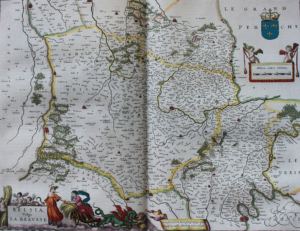

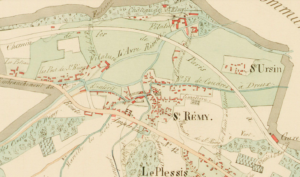

Le voyage de Pierre Prévost en 1817 vers l’ Orient. Se rendre sur place, être le plus précis possible afin d’immerger le spectateur dans un paysage immense à 360 degrés.

Pierre Prévost se dirige ensuite vers Le Caire, Alexandrie, Smyrne et à nouveau Constantinople où il trace le relevé du panorama de cette ville en moins d’un mois. Il arrive à Marseille en septembre 1818, et après une quarantaine, il rentre à Paris le 16 octobre. De cette expédition, Pierre Prévost revient avec les relevés de cinq panoramas (Athènes, Jérusalem, Alexandrie, Le Caire et Constantinople[8])

Présenter les panoramas dans les rotondes

Pour un franc cinquante, le spectateur pénétrait dans une rotonde éclairée par le plafond. Placé au centre, l’œil de niveau avec l’horizon du tableau, il découvrait une immense toile qui, déployée circulairement, lui donnait l’illusion de la réalité. On jugera de l’effet produit sur la rétine par ces quelques chiffres : les panoramas de Prévost avaient des diamètres compris entre 14 et 32 mètres et les hauteurs des toiles allaient de 6 à 16 mètres. Les surfaces peintes étaient comprises entre 260 et 1 600 mètres carrés…

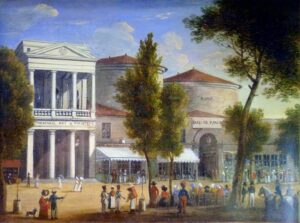

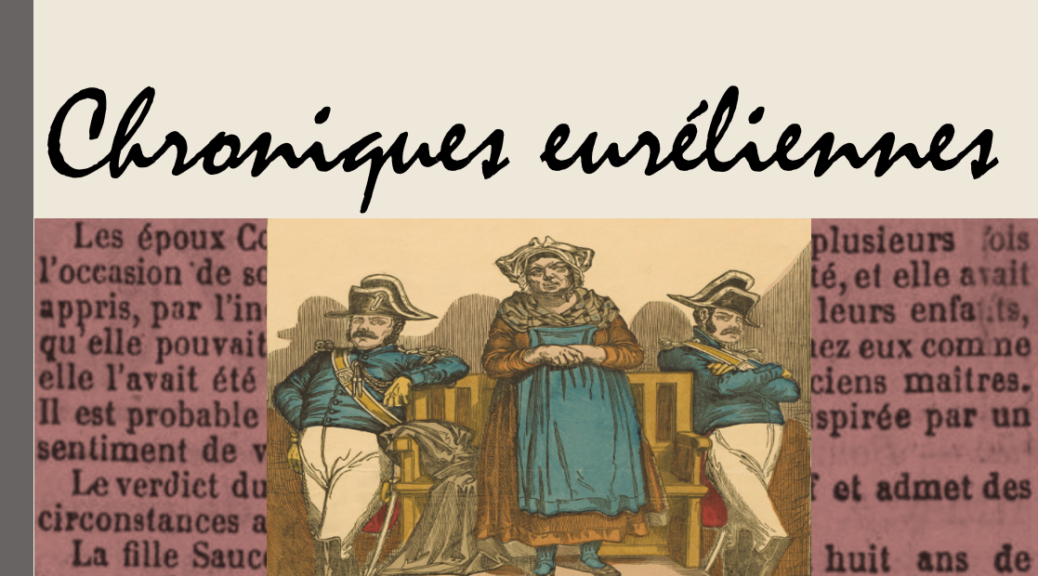

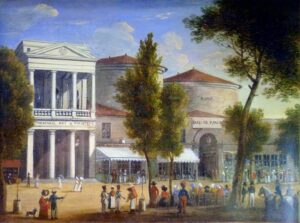

Ses œuvres furent présentées dans plusieurs rotondes, le premier panorama parisien ouvrit en 1799 au jardin des Capucines, mais ce lieu ferma vers 1806 à cause de l’ouverture de la rue de la Paix. En 1800, se termina la construction du passage des Panoramas, avec ses deux rotondes à proximité du boulevard Montmartre[9].

Les deux rotondes, boulevard Montmartre à Paris. Au milieu le passage qui existe toujours.

Ces premières rotondes sont encore de taille relativement modeste avec un diamètre de quatorze mètres, soit une longueur de près de quarante mètres. En 1808, est inaugurée boulevard des Capucines un nouveau bâtiment de cent mètres de long et de vingt mètres de haut. Deux mille mètres carrés de peinture y sont exposés. Les panoramas présentés participent à la propagande impériale tels l’Entrevue de Tilsit, en 1809 et Wagram, en 1810.

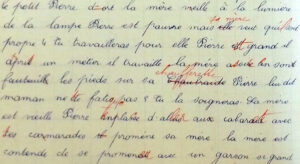

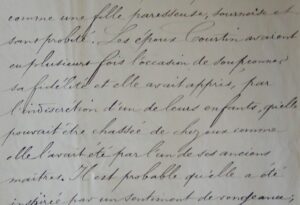

La santé déclinante de Pierre Prévost

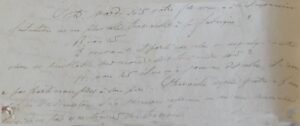

La santé de Pierre Prévost s’altère. Alors qu’il travaille au panorama d’Athènes en 1819, il est atteint d’une fluxion de poitrine. Deux ans plus tard, en congés dans son village natal, à Montigny-le-Gannelon, il souffre de « coliques de plomb ». Soigné par le docteur Anthoine de Cloyes, il néglige ces alertes et rentre à Paris pour réaliser le Panorama de Constantinople. Il meurt à l’ouvrage le 9 janvier 1823, à 59 ans au 17, boulevard des Capucines à Paris, à quelques mètres de la rotonde où des années durant la foule se pressait pour éprouver la sensation de l’immensité en 360 degrés. Il est inhumé au cimetière du Père Lachaise dans la division où reposent de nombreux artistes.

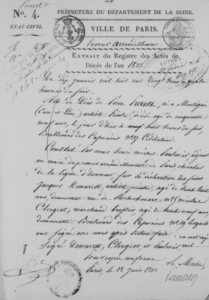

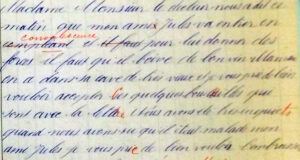

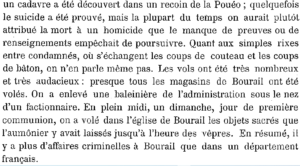

Acte de décès de Pierre Prévost, « artiste peintre », célibataire. Il est décédé 17 rue des Capucines à deux pas de « sa » rotonde inaugurée en 1808. Archives de Paris 5 MI/1204.

À Montigny-le-Gannelon, sur la sépulture de Jean Prévost, son frère, on peut voir les épitaphes suivantes très dégradées par le temps. Sur le côté droit : À LA MÉMOIRE DE PIERRE PRÉVOT PEINTRE DÉCÉDÉ À PARIS LE 9 JANVIER 1823 ÂGÉ DE 59 ANS. ; sur le côté gauche : À LA MÉMOIRE DE LÉON COCHEREAU PEINTRE ET NEVEU DE PIERRE ET JEAN PRÉVOST DÉCÉDÉ À L’ÂGE DE 23 ANS DANS LA TRAVERSÉE DE TOULON À ATHÈNES LE 30 AOUT 1817 ET INHUMÉ DANS L’ÎLE DE CERIGO.

Le panorama et ses déclinaisons – géorama, diorama, maréorama – suscitèrent l’engouement jusqu’au début du 20e siècle comme en témoignent leurs succès lors de l’exposition universelle de Paris. Puis vint la concurrence d’autres images, multiples, animées et projetées sur grand écran : celles du cinéma.

René L’hôte fait des conférences sur ce sujet. Le contacter par le site ou à l’adresse suivante : rlhote@aol.com

Notes

[1] COUDRAY L.D. Bulletin de la Société dunoise, tome IV, (1885-1887).

[2] FOIRET F. Bulletin de la Société dunoise, tome XIV, 1925.

[3] BACHELET Th. Dictionnaire général des Lettres, des Beaux-arts, Sciences morales et politiques, Paris, 1862. Dans les différents articles locaux parus sur P. Prévost la paternité des panoramas est contestée, mais la version ci-dessus nous semble la plus documentée.

[4] Inventeur du diorama et du daguerréotype, ancêtre de la photographie.

[5] BELLIER de la CHAVIGNERIE, Dictionnaire des artistes français, Œuvres de Prévost.

[6] DU CHALARD Louis et GAUTIER Antoine, Bulletin de l’association des anciens élèves et amis des langues orientales – Orients, Institut national des langues et civilisations orientales, juin 2010.

[7] Lettres de Pierre Prévost et Pierre Joseph Louvancour, juge de paix à Cloyes-sur-le-Loir, médiathèque de Châteaudun, fonds Louvancour, n°571-2.

[8] Ibid DU CHALARD Louis et GAUTIER Antoine.

[9] Ce passage couvert dit « des panoramas », existe toujours. Son entrée se situe au 11, boulevard Montmartre à Paris.