Visite à la petite Marie-Louise

Le dimanche 12 février 1875, vers deux heures de l’après-midi, la femme Courtin recevait la visite de la marraine de la petite Marie-Louise, née le 22 janvier. Lové dans les bras de sa mère, le bébé prenait le sein. La tétée passée, la femme Courtin changea le linge et remit le nourrisson dans son berceau.

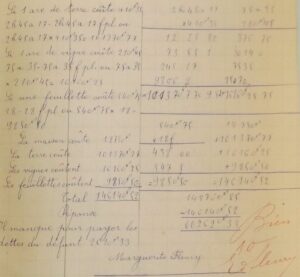

Eugène Carrière, Maternité, Vers 1887, Huile sur toile, H. 33,0 ; L. 40,2 cm. Musée d’Orsay. DR.

La petite s’endormit de suite. À 15 heures, la marraine prit congé. Devisant dans la cour, les deux femmes croisèrent la fille Sauce, la domestique, qui se rendait à la maison, chargée d’un fagot. Puis, elles allèrent à l’étable où venaient de naitre deux veaux et se dirent au revoir.

Soudain des cris perçants

C’est en revenant que la femme Courtin entendit des cris perçants. Ils provenaient de la maison. L’enfant. Au juge d’instruction, elle raconte : « Je courus, pensant trouver la fille Sauce. Les couches n’y étaient plus, je supposai que la domestique les avait prises… Je pris ma petite fille dans les bras… Elle avait les lèvres et la langue blanches, la partie inférieure de la joue gauche était brûlée, son mouchoir au cou était taché de jaune[1] ».

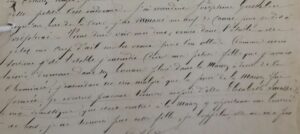

Archives départementales d’Eure-et-Loir, déposition de la femme Courtin au juge d’instruction. 2 U 2 517.

À ses appels désespérés, son mari accourt de la grange. Elle hoquète : « Elle va mourir sans que je puisse l’en empêcher… On lui a donné du poison, ce n’est pas possible autrement ». Alors que le père est parti chercher du secours au village, la fille Sauce fait son apparition avec les couches toutes propres. Elle était au lavoir. Non, elle n’a rien entendu.

Un empoisonnement ?

Arrivée sur les lieux à 17 heures, la sage-femme confirme les pressentiments de la mère : c’est une tentative d’empoisonnement. Le soir venu, une voisine assiste les parents pour veiller sur la petite. La fille Sauce dont le lit est dans la pièce à vivre est là également, très calme. « Elle était assise à côté de la cheminée et ne disait rien. À 22 heures, la femme Courtin lui dit d’aller se coucher. Elle dormit ou, suppose la voisine, fit semblant de dormir… car il me semblait entendre au bruit de sa respiration qu’elle ne dormait pas ». L’enfant cria et pleura toute la nuit.

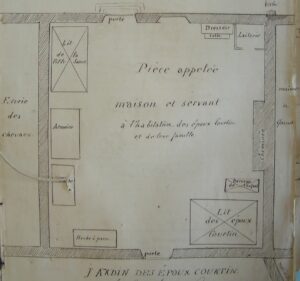

Archives départementales d’Eure-et-Loir, 2 U 2 517. La pièce à vivre dite maison. Information sur l’intimité à cette époque : la domestique dort dans la même pièce que les époux Courtin. Au fond, le dressoir sur lequel était la fiole.

Saisie d’une intuition, la femme Courtin se rappelle qu’elle avait déposé sur la tablette supérieure de son dressoir une fiole contenant de l’acide azotique, achetée à l’automne et destinée à soigner les verrues de sa fille aînée. La fiole était sur la tablette, mais son niveau avait baissé. Intriguée, elle dépose sur le mouchoir de cou de son bébé une goutte du liquide et constate qu’une tache jaunâtre apparait, similaire à celle déjà remarquée. Le doute n’était plus permis : l’acide azotique était en cause. Qui avait pu attenter à la vie du nourrisson ?

Cinq potentiels suspects

Impossible de confondre, ni la mère – « d’excellente réputation » et dont les voisins et la fille Sauce louent les soins et la douceur maternelle – ni le père qui était dans sa grange, ni les voisins Gasnot occupés à leurs travaux, ni un étranger de passage puisque la fille Sauce, restée quelques minutes dans la maison avant d’aller au lavoir, affirme n’avoir croisé personne. Alors ?

Restait la fille Sauce. Son comportement ne manqua pas d’étonner. Quand la sage-femme, examinant la petite Marie-Louise avait dit : « C’est impossible qu’on n’ait pas fait prendre quelque chose à cet enfant », la fille Sauce avait curieusement répliqué, comme piquée : « Ce n’est pas moi ». Le matin, au lendemain du drame, elle ne s’enquit pas de la santé de l’enfant et ne pose qu’une seule question à sa maitresse : « Croyez-vous qu’elle en mourra ? ».

Archives départementales d’Eure-et-Loir, 2 U 2 517. Le tabouret, la table, le dressoir, ses assiettes, ses tasses et en haut la fiole contenant l’acide azotique pour éradiquer les verrues.

La fille Sauce, fille perdue

La domestique est inculpée le lendemain. Des interrogatoires émerge la figure d’une jeune femme sans repères et au parcours sinueux. D’abord, elle méconnait les fondamentaux de son identité. Au juge d’instruction qui lui décline, acte en main, son lieu et sa date de naissance – Greez sur Roc dans la Sarthe le 3 septembre 1856 – elle déclare : « Je croyais que j’étais née le 5 avril 1855 à Saint-Ulphace. Mais je n’ai jamais cherché à m’en assurer ». Elle ignore son second prénom, Françoise. Quant aux prénoms de sa mère, décédée quand elle avait 5 ans, elle ne « se les rappelle pas », mais elle connait son patronyme – Journet –, peut-être parce que celle-ci était désignée (y compris par son mari) comme « la mère Journet ». Elle ne fait aucune allusion à son demi-frère né du second mariage de son père, journalier et fils de journalier, qui ne sait ni lire ni écrire[2].

Une domestique de ferme, comme la fille Sauce. L’artiste a dépeint l’expression d’une vie difficile. Source inconnue. DR.

Son avenir, tout tracé, est celui des filles pauvres. Il lui faut rapidement gagner son pain comme domestique de ferme. « J’ai quitté mes parents vers l’âge de 12 ans », dit-elle au juge. À 12 ans et trois mois exactement indique le dossier. Et depuis ?

Sept maitres en sept ans

L’enquête informe sur ses engagements entre décembre 1868 et février 1875. Sept au total : c’est beaucoup, c’est suspect. Tout commence par des compliments.

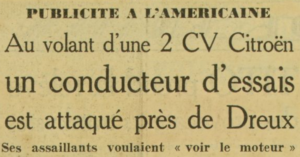

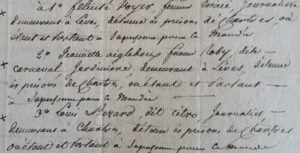

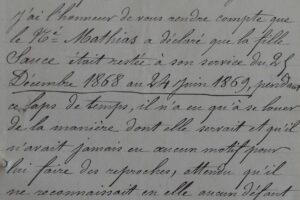

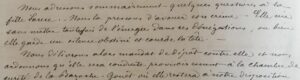

Rapport des gendarmes sur le témoignage du premier employeur de la fille Sauce. Elle avait alors 12 ans. Archives départementales d’Eure-et-Loir, 2 U 2 517.

Son premier maître « n’a eu qu’à se louer de la manière dont elle servait », le deuxième – chez qui elle resta deux ans – se souvient d’une jeune fille qui « avait grand soin de ses enfants… assez intelligente mais un peu paresseuse ». Premier accroc au portrait qui se fissure au fur et à mesure des autres témoignages. Car les deux employeurs suivants décrivent une domestique « sournoise, au langage grossier et scandaleux » et qui « ne montrait dans son travail que paresse et mollesse ». Toutefois, ils n’ont pas observé d’écarts contraires aux bonnes mœurs. C’est chose faite pour les deux derniers maîtres. Renvoyée deux fois pour vols – des galettes, deux verres à fleurs, une petite soupière – elle se signale aussi par sa mauvaise conduite : « C’était une coureuse, elle s‘absentait souvent et rentrait à une heure avancée ». Une « coureuse » qui besognait tout de même de l’aube à la nuit tombée.

Confrontation avec la mère de la petite Marie-Louise

La femme Courtin ignore ses antécédents et son renvoi récent. Quand elle embauche la fille Sauce le 15 octobre 1874, c’est sur la foi des renseignements pris auprès de son voisin Gasnot. Ce dernier lui a assuré que son père était « un bon homme » et à Saint Ulphace, le ménage Sauce est bien considéré. Bon sang ne saurait mentir… Appréhendée le 14 février 1875 par les gendarmes, la fille Sauce est confrontée à la petite victime puis à la femme Courtin.

Le rapport, qui déroge à la neutralité habituelle, relève le contraste entre la domestique, impassible, et la femme Courtin qui, « avec une douleur véritablement poignante », lui adresse ces mots : « Que t’a donc fait ce petit être ? Misérable fille, as-tu pensé à la douleur que je ressentirais, moi, sa mère quand tu as versé le poison […] Pauvre petite, si je n’étais pas arrivée aussi vite, elle ne vivrait plus ».

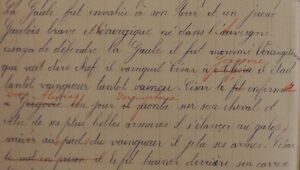

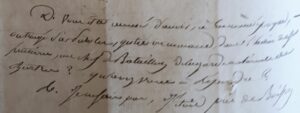

Rapport des gendarmes, Archives départementales d’Eure-et-Loir, 2 U 2 517.

La prison

À l’issue de ce face à face éprouvant, la fille Sauce est conduite à la maison d’arrêt de la Bazoche-Gouet. Non sans résister. Quand les pandores l’empoignent, elle pleure, s’agrippe à la chaise, refuse de marcher. Elle nie tout. Pourtant, le faisceau de présomption qui l’accable est sans appel.

Acte II : Preuves irréfutables ? Quel mobile ? Que décide la cour d’assises ?

Notes

[1] Archives départementales d’Eure-et-Loir, 2 U 2 517. Toutes les citations, sauf exception signalée, proviennent de ce dossier.

[2] Son père se remaria le 8 juillet 1868 à Soizé (où il est né le 1er janvier 1826) avec Marie Françoise Désirée Dupin, âgée de 23 ans. Le couple a un enfant, Désiré François Sauce, né le 9 avril 1869. Sa belle-mère ignore son lieu de naissance.