Acte I.12 février 1875, maison des Courtin, cultivateurs à la Bazoche-Gouët : une tentative d’empoisonnement est perpétré contre la petite Marie-Louise, âgée d’à peine trois semaines. Deux jours plus tard, la domestique Sauce est inculpée.

Acte II La fille Sauce nie l’empoisonnement, mais les charges accablantes la font condamner aux assises de Chartres à huit de réclusion dans une maison centrale de la métropole. Quelques années, plus tard, elle est envoyée en Nouvelle-Calédonie…

Elisabeth Sauce : plutôt la Nouvelle-Calédonie que croupir en France

De 1870 à 1887, cinq-cents femmes condamnées pour vol, infanticide, incendie ou prostitution furent envoyées en Nouvelle-Calédonie. Volontaires pour ce grand départ, elles répondaient au vœu des autorités qui voyaient dans cette opération un double avantage : purger le sol français d’éléments viciés et, en premier lieu, contribuer au peuplement de la jeune colonie. Comme ses camarades incarcérées, pour la plupart d’origine modeste, Elisabeth Sauce succomba aux arguments déployés par l’inspectrice des prisons dans ses tournées : refaire sa vie sous le soleil, trouver un mari, vivre en propriétaire sur une concession et fonder une famille. Ce qui supposait être féconde. C’est pourquoi les candidates au départ subissaient un examen intime[1].

Traversée éprouvante

Les dossiers de ces cinq-cents femmes ont été perdus. Mais ce fut probablement en 1880, cinq ans après le procès pour empoisonnement du nourrisson des époux Courtin, qu’Elisabeth Sauce embarque à Bordeaux pour Nouméa. Longue de trois mois, la traversée est une épreuve. Chaleur, mal de mer et promiscuité le disputent à l’enfermement dans des cages grillagées. Les femmes ne sortent des cales qu’escortées des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. À Nouméa, Elisabeth Sauce et ses compagnes rallient Bourail par bateau en douze heures.

Un monde déroutant pour la jeune Percheronne

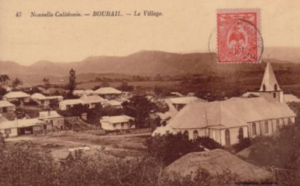

Bourail, son église, ses logements pour les fonctionnaires et les militaires. Quelques commerces tenus parfois par d’anciens bagnards. En arrière-plan, les montagnes, altitude d’environ 800 mètres, et à sept kilomètres, l’océan.

Cette petite localité de 2000 habitants avait été fondée en 1853. Soumise à l’autorité de l’administration pénitentiaire, elle était au centre du projet de régénération des condamnés « par le travail, la famille et la propriété[2] ». Après l’immensité océanique, la jeune percheronne y éprouve le choc d’un monde dont elle ignore tout et qui, désormais, sera le sien : montagnes, proximité du littoral, températures supérieures à 20 degrés, jours égaux aux nuits, pas de saisons, cultures nouvelles, orangers, goyaviers, canne à sucre[3] et contact avec les autochtones de couleur. Mais avant de goûter à la liberté promise, les jeunes femmes doivent passer par l’antichambre du « couvent ».

Le « couvent » de Bourail, antichambre de la liberté

À gauche, le « couvent », un monde clos où sont accueillies avant leur mariage les femmes reléguées. Elisabeth Sauce y passa probablement quelques mois.

Désigné ainsi parce qu’il était tenu par les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, le « couvent » de Bourail abrite les détenues dès leur arrivée. Sur le papier, le règlement est strict, mais selon un observateur, en attendant le mariage – et malgré la surveillance des sœurs – les femmes « fument, s’enivrent, s’invectivent dans le jargon des halles et des bouges et … se livrent au tribadisme[4] ». Deux sorties leur sont octroyées : aller à l’église le dimanche et au lavoir de la rivière le mardi, deux opportunités pour être remarquées par un ancien bagnard en quête d’épouse, condition sine qua non du projet de peuplement auquel se prêtaient – à leur façon – les sœurs de Saint-Joseph de Cluny[5].

Un mari, ancien bagnard

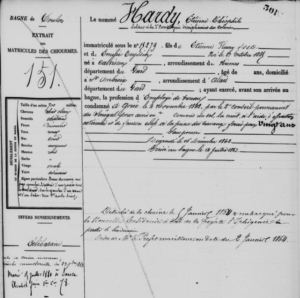

C’est ainsi qu’Elisabeth Sauce attira l’attention d’Etienne Hardy, natif du Gard et de vingt ans son aîné. Commis aux écritures au Sénégal en 1862, il y avait été condamné à vingt ans de travaux forcés pour un vol commis avec « effraction extérieures[6] ».

Dossier Hardy Etienne Théophile. http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/

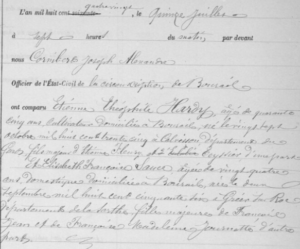

À la faveur d’une remise de peine de dix-huit mois pour bonne conduite[7], l’administration pénitentiaire lui avait attribué en novembre 1879 une concession agricole. Comme tous les bagnards ayant purgé leur peine, il était cloué au sol colonial par la loi qui lui interdisait le retour en France. À l’issue d’un entretien avec la jeune femme dans le parloir du Couvent – sous l’œil des religieuses – Etienne Hardy confirma son choix. Les sœurs ayant consenti à l’union, le mariage fut célébré à Bourail le 15 juillet 1880. Elisabeth Sauce qui devait croupir en prison jusqu’en 1883 respirait l’air libre trois ans plus tôt.

Bourail (Nouvelle Calédonie) – État civil,1880. ANOM.

Une concession…

Le couple s’installa à Ménéara, hameau de Bourail, composé de soixante-huit concessions, toutes ainsi conçues : une maisonnette en torchis, recouverte de paille, complétée par une véranda ; à quelques pas, de modestes constructions, cuisine, poulailler ou remise ; enfin, de la rivière au coteau, les champs à la terre fertile couverts de maïs et de haricots. Ce fut, entre mer et montagne, le cadre de vie d’Elisabeth Sauce pendant trente-six ans, celui aussi de Berezowsky l’homme qui avait voulu assassiner le tsar Alexandre II en 1867 alors qu’il était en visite officielle à Paris. Elle rencontra sûrement ce bagnard exemplaire quand il allait vendre ses légumes au marché de Bourail.

Une concession à Bourail au début du 20é siècle. ANOM. DR.

et une nombreuse progéniture

Si l’on s’en tient aux maigres informations délivrées par l’état-civil, son existence calédonienne fut jalonnée de bonheurs, sans doute ; de grandes difficultés, à coup sûr. Au regard du projet de peuplement planifié par les autorités françaises, l’ancienne condamnée remplit plus que sa mission. En seize ans, de 1881 à 1897, elle mit au monde huit garçons et deux filles, dix enfants dont deux seulement moururent avant l’âge de cinq ans. Eu égard à la forte mortalité infantile qui sévissait dans l’île, c’était presque un miracle. La domestique qui avait voulu empoisonner le nourrisson de sa maitresse à la Bazoche-Gouet fut une mère a minima, vigilante, aimante peut-être. Gagnée par la rédemption ?

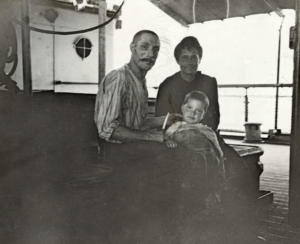

Un ancien bagnard, son épouse, un enfant. https://www.francetvpro.fr/contenu-de-presse/39529.DR.

Des enfants à préserver du vice

Mais il y avait douze bouches à nourrir. Les témoignages concordent : le produit de la concession est insuffisant pour nourrir convenablement une famille de plus de six personnes. Or, les actes d’état-civil nous apprennent qu’Elisabeth Sauce n’apporta pas ou peu de revenus complémentaires, à l’exception de l’année 1886 où elle est déclarée « domestique[8] ». Il est donc très probable qu’une partie des enfants ait été pris en charge, gracieusement, par les deux internats de Bourail ; celui de la ferme-école pour les garçons tenu par les frères Maristes, situé justement à Ménéara et celui des filles, confié aux sœurs de Saint-Joseph de Cluny.

Ferme école de Bourail. Les garçons au travail sous la surveillance d’un frère mariste ( à gauche).https://www.geneanet.org/cartes-postales/view/. Photo déposée par Trigalleau.

L’espoir de l’administration était que, élevés par des religieux, les enfants aient une vie décente, une formation professionnelle et surtout une éducation qui les détourne du « modèle » parental. Car nombre d’anciens bagnards jouaient encore du couteau, volaient, buvaient, frappaient leurs femmes ou les incitaient à la prostitution. Un « véritable pandémonium », qui signe l’échec de l’œuvre de régénération s’émeut le Nouvelliste de Nouvelle-Calédonie daté du 7 juillet 1883. D’août 1883 à août 1885, affirme le docteur Nicomède, il y a eu plus de vingt affaires criminelles graves : plus que dans un département français[9] ».

L’insécurité à Bourail. « Un coin de colonisation » Dr Gaston Nicomède, 1888, p. 59.

Elisabeth Sauce et son mari : délitement de la vie conjugale

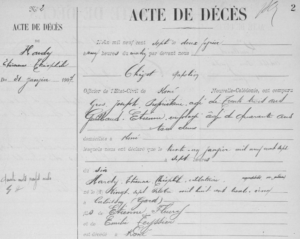

Aucun fait délictueux intéressant le couple Etienne Hardy – Elisabeth Sauce ne remonte des sources consultées. Mais, visiblement, leur vie conjugale se dérègle au fil des années. Si jusqu’au cinquième enfant en 1888, Etienne Hardy se déplace à la mairie pour déclarer les naissances, à partir du sixième, il est déclaré « absent » et c’est un voisin de concession et parrain du cinquième enfant, le nommé Moisset, – condamné pour vol en 1876 – qui effectue la démarche. Plus intrigant encore, c’est au domicile dudit Moisset qu’Elisabeth Sauce accouche de ses trois derniers enfants, lesquels sont toujours déclarés comme étant issus de son « légitime mariage » avec Etienne Hardy. De quoi se perdre en conjecture : Elisabeth Sauce a-t-elle été momentanément délaissée par son mari ou, abandonnée, a-t-elle trouvée refuge et protection chez son voisin avec qui elle s’est mise en ménage ? Un fait est établi. Quand, le 31 janvier 1907, Etienne Hardy décède à Koné – à cent kilomètres de Bourail – il est déclaré « célibataire » alors qu’il est toujours marié puisque aucun document ne révèle une procédure de divorce.

.

Koné (Nouvelle Calédonie) – État civil, 1907. ANOM.

Fin de l’histoire ( ou presque)

Si loin du Perche et de sa famille dont elle savait si peu, Elisabeth Sauce s’éteignit le 11 novembre 1916 à Bourail. Elle avait 61 ans. Ses enfants firent souche en Nouvelle-Calédonie. Aujourd’hui, après le temps du silence, de la honte et du secret de famille, les descendants des bagnards partent en quête de leur origine. Pour certains d’entre eux, la famille Hardy dans le Gard, la famille Sauce, dans le Perche.

Notes

[1] L’envoi de détenues volontaires s’acheva en 1887. Leur succédèrent les reléguées, des femmes récidivistes, plus âgées, consentantes ou non. L’objectif était moins le peuplement que la mise à l’écart définitive « d’indésirables ».

[2] Le Nouvelliste de Nouvelle- Calédonie 7 juillet 1883.

[3] Il y a une usine à sucre à Bourail.

[4] Dr. Gaston Nicomède, Un coin de la colonisation pénale. Bourail, en Nouvelle-Calédonie, 1883-1885. Rochefort-sur-mer, 1886. Tribadisme est synonyme de lesbianisme.

[5] Les sœurs de Saint-Joseph de Cluny géraient également un « couvent » à Saint-Laurent du Maroni, au bagne de Guyane.

[6] FR ANOM COL H 701. Registre matricule H 2443. Consultable en ligne : http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/

[7] L’administration pénitentiaire se dote pour ce faire d’un important domaine foncier, largement pris sur les terres indigènes, qui monte, à son apogée, jusqu’à 260 000 hectares. En tout, les concessions définitivement attribuées aux libérés sont évaluées à 1 300 environ.

[8] Les autres mentions sont « sans profession » ou « cultivatrice ».

[9] Gaston Nicomède, op ; cit. p. 59.